No chão metálico, três soldados estão sentados ombro a ombro, os capacetes a baterem uns nos outros sempre que o cabo dá um solavanco. Entre as botas, uma mala estanque com mais fechaduras do que um cofre de banco. Ninguém fala. Todos ouvem: o zumbido ténue da profundidade a aumentar, o crepitar suave do rádio, o lembrete silencioso de que estão a descer a 2 670 metros abaixo da superfície do mar - um lugar aonde nenhum arqueólogo alguma vez deveria chegar.

Lá em cima, no convés cinzento de uma embarcação militar que oficialmente não existe, um pequeno grupo de cientistas observa o ecrã. No início, há apenas estática. Depois, contornos. Linhas geométricas que não parecem naturais de todo. O capitão faz a pergunta que já está na cabeça de todos:

“Quem construiu aquilo?”

Desta vez, ninguém tem uma boa resposta.

O dia em que o abismo começou a responder

Viram-no primeiro como um erro. Uma distorção estranha numa varredura de sonar, como uma nódoa exactamente onde o fundo do mar deveria ser plano. A equipa militar quase a apagou. Mais um eco falso, talvez um bug de software. Só que a sombra continuava a voltar, mais nítida de cada vez que o submersível passava por cima. Mesmas coordenadas. Mesma forma impossível.

A 2 670 metros de profundidade, a vida deveria ser simples: rocha, lama, silêncio. Não linhas que se cruzam e ângulos rectos perfeitos.

Os oficiais de serviço pediram uma segunda opinião. Depois uma terceira. Alguém da marinha ligou a um amigo num instituto de investigação. Capturas de ecrã começaram a circular por e-mail encriptado. Uma arqueóloga em Atenas viu as imagens e interrompeu-se a meio da frase. “Esse padrão”, sussurrou. “É… organizado.”

O que aconteceu a seguir não pareceu ciência. Pareceu o início de uma história que ninguém tinha escrito ainda.

O primeiro mergulho deveria ser de rotina. Um drone de grande profundidade, normalmente usado para inspeccionar cabos submarinos, foi adaptado com câmaras extra e luzes de alta intensidade. A equipa que o operava estava habituada a infra-estruturas, não a mistérios. Esperavam ver rochas, talvez um naufrágio, no máximo alguns contentores espalhados perdidos numa tempestade.

Em vez disso, o foco do drone caiu sobre um longo arco talhado no fundo do mar. Não era erosão. Era esculpido. Uma curva lisa e contínua, ligada a uma série de círculos concêntricos meio enterrados em lodo. Parecia inquietantemente com o traçado de uma praça cerimonial ou com um conjunto de fundações.

De um lado, blocos rectangulares. Do outro, uma linha de formas verticais, espaçadas de forma regular. Não aleatório. Não caos. Intenção.

Mais tarde, um engenheiro militar diria: “Sabe como se percebe que é humano? É demasiado desarrumado para ser natureza, mas demasiado ordenado para ser acaso.” Os dados foram comprimidos, encriptados e enviados a um pequeno grupo de especialistas que teve de assinar mais acordos de confidencialidade do que alguma vez vira na vida.

Para arqueólogos habituados a colherins e trincheiras poeirentas, só os números já eram difíceis de digerir. 2 670 metros é para lá da luz do sol, para lá do mergulho recreativo, para lá da maioria das formas de exploração. A pressão ali é esmagadora. E, no entanto, no meio desse deserto hostil, havia provas de construção numa escala que fazia as cidades da Idade do Bronze parecerem aldeias.

Algumas das fileiras de blocos estendiam-se por centenas de metros. Havia plataformas, colunas colapsadas e algo que se parecia, de forma arrepiante, com uma escadaria a desaparecer numa escuridão ainda mais profunda. O traçado sugeria planeamento, zonamento, talvez até design simbólico. Era um sítio. Um sítio enorme.

Datá-lo foi o primeiro pesadelo. A análise dos sedimentos sugeria que as estruturas tinham sido terra seca em algum momento, muito antes de a história registada naquela região sequer começar. Se as estimativas preliminares estiverem correctas, estamos a falar de uma cultura capaz de engenharia em pedra em grande escala numa época em que, em terra, os humanos mal deixavam vestígios ténues.

Essa conclusão simples rebentou com a linha temporal arrumadinha que os alunos decoram na escola.

Quando os militares se cruzam com o tempo profundo

Os militares não andavam à procura de civilizações perdidas. Estavam a cartografar rotas, a testar novos sistemas de comunicação em grande profundidade e a verificar coisas estrategicamente aborrecidas como cabos e dispositivos de escuta. A anomalia a 2 670 metros foi primeiro um incómodo, depois uma curiosidade, depois uma dor de cabeça classificada.

Havia um dilema: revelar a descoberta e arriscar uma corrida global ao sítio, ou mantê-la em segredo e perder a oportunidade de chamar as melhores pessoas. A arqueologia é lenta. Os exércitos não são famosos pela paciência. Ainda assim, até o oficial mais duro conseguia ver que isto era maior do que a lista de prioridades de uma única marinha.

Por isso, fizeram algo raro. Convidaram civis para a caixa negra.

Numa manhã encharcada de chuva, um punhado de arqueólogos, geofísicos e um linguista perplexo foi transportado de avião para uma base anónima. Tiraram-lhes os telemóveis. As agendas de investigação foram destruídas. Mostraram-lhes a transmissão em directo de um mergulho a 2 670 metros e fizeram uma pergunta enganadoramente simples:

“O que é que estamos a ver?”

A história que saiu dessa pergunta ainda está a ser cosida. Uma das primeiras pistas veio de um ângulo inesperado: marcas de erosão na pedra. Os padrões sugeriam longa exposição ao ar e à chuva antes da submersão. Em termos simples, isto não era uma estrutura construída debaixo de água. Era uma cidade - ou, pelo menos, um complexo cerimonial - que o mar engoliu.

A profundidade contava a sua própria história dura sobre o tempo. Para afundar até 2 670 metros, a terra não “inunda” apenas. As placas movem-se. As falhas escorregam. Regiões inteiras descem como andares de elevador com os cabos cortados.

Isso aponta para um evento, ou para uma catástrofe em câmara lenta, muito para lá de qualquer coisa presente em lendas locais. É o tipo de mudança geológica que redesenha mapas e apaga litoral por completo. O que significa que, quaisquer que tenham sido as pessoas que construíram este lugar, o mundo delas desapareceu. Não foi esquecido; foi apagado.

E, no entanto, lá em baixo no frio e no escuro, as formas que deixaram continuam teimosamente nítidas.

Para arqueólogos no terreno que normalmente celebram um pote rachado ou uma semente carbonizada, a escala quase megalítica era surreal. Alguns blocos mediam até dez metros de comprimento. As varreduras de sonar revelaram o que pode ser baixo-relevo, hoje mal visível sob a vida marinha. Há indícios de corredores. Possíveis pátios. Alguns padrões parecem rituais. Outros, práticos. Todos desafiam comparações fáceis.

Como esta descoberta reprograma a arqueologia

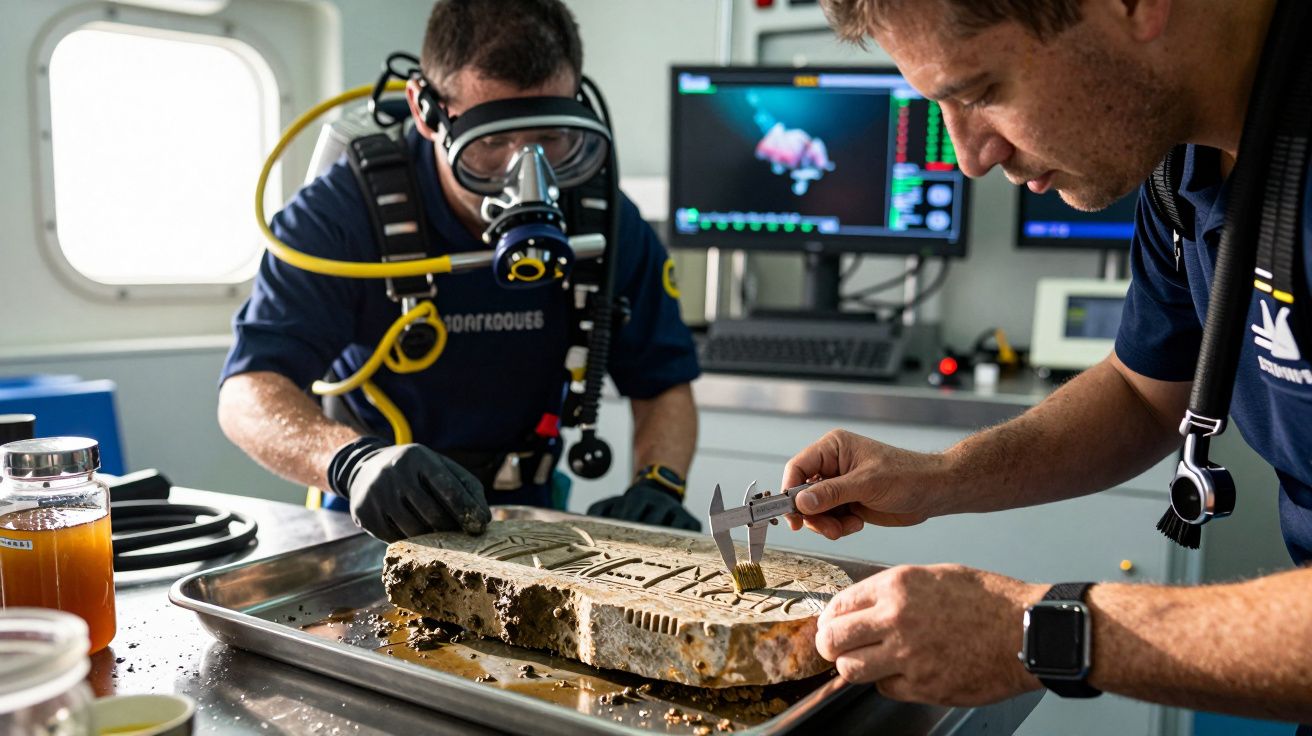

Nos bastidores, a maior mudança não é o espectáculo. É o método. Submersíveis de grau militar, antes ocupados com vigilância e manutenção, estão agora a fazer passagens lentas e sistemáticas sobre as ruínas. Vão como drones sobre uma metrópole esquecida, captando milhares de imagens sobrepostas.

Essas imagens transformam-se em modelos 3D precisos o suficiente para mostrar fendas na pedra. Arqueólogos que antes mapeavam escavações com papel milimétrico agora manipulam reconstruções fantasmagóricas de avenidas submersas nos seus portáteis. Com um clique, podem “caminhar” num lugar que nenhum corpo humano talvez visite alguma vez.

Não é romântico, mas é eficaz.

É um novo tipo de trabalho de campo: remoto, de alta tecnologia e, ainda assim, estranhamente íntimo. O truque é tratar cada pixel como um fragmento, cada eco de sonar como um sussurro do traçado. Os investigadores estão a aprender a ler texturas em escala de cinzentos, a identificar marcas de ferramentas em dados ruidosos. As notas de campo estão a ser substituídas por registos de mergulho, telemetria de ROV e terabytes de filmagem bruta.

A tentação, claro, é acelerar. Chamar ao sítio “a cidade mais antiga” ou “prova de uma civilização perdida” e deixar as manchetes fugirem do controlo. Sejamos honestos: ninguém faz realmente isto todos os dias - fazer uma grande descoberta e mantê-la em banho-maria enquanto pensa. Mas a equipa sabe que, quando a narrativa endurece na mente do público, é difícil desfazê-la.

Estão a avançar devagar. Com cuidado. Pelo menos tão devagar quanto um mundo faminto de histórias sensacionais os deixa.

Para o resto de nós, o choque está em como esta descoberta força um novo conjunto de perguntas. Se construções complexas estavam a acontecer em terras hoje enterradas a milhares de metros de profundidade, o que mais nos escapou? Quantas “zonas vazias” nos nossos mapas são, na verdade, arquivos estratificados de tentativas humanas, falhanços, experiências?

Todos já tivemos aquele momento em que se abre um sótão de família e uma vida inteira esquecida se derrama de caixas poeirentas. Agora imagine que esse sótão é o oceano profundo - e que as caixas são cidades.

O papel dos militares não é só hardware. É também acesso. Os seus submersíveis chegam a profundidades com que embarcações académicas só sonham. Os seus orçamentos, embora não infinitos, eclipsam a maioria das bolsas universitárias. Quando esse poder finalmente se vira para questões de tempo profundo, a escala da arqueologia muda de um dia para o outro.

O que isto significa para o nosso passado - e para a nossa curiosidade futura

Um método prático já está a emergir desta descoberta: “varrimento cego”. Em vez de se focarem apenas em costas conhecidas e regiões ricas em mitos, equipas conjuntas estão discretamente a mapear vastas extensões de plataforma continental, à procura de anomalias geométricas semelhantes ao sítio dos 2 670 metros.

Pense nisto como uma TAC às linhas costeiras perdidas do planeta.

O processo é minucioso. Submersíveis seguem padrões em grelha, recolhendo dados de sonar e fotografia em resolução ultra-alta. Depois, algoritmos assinalam formas que não parecem naturais - linhas rectas, ângulos repetitivos, aglomerados de sombras em ângulo recto. Tudo o que for interessante leva uma segunda e terceira passagem. Isto não é perseguir Atlântidas. É tratar o fundo do mar como um arquivo legítimo, não apenas como um cemitério de naufrágios.

E sim, muitas vezes as “formas misteriosas” acabam por ser oleodutos aborrecidos ou velhos destroços.

Há um lado humano nesta nova arqueologia que não cabe em comunicados de imprensa arrumadinhos. O trabalho em grande profundidade pode ser monótono e estranhamente emocional. Imagine passar semanas a ver lodo cinzento a deslizar num monitor, a lutar contra o sono às 3 da manhã, quando de repente surge uma aresta limpa no ecrã. Um canto. Um degrau. Um umbral gasto onde outrora passaram pés humanos.

Sente-se qualquer coisa a torcer no peito, mesmo que seja um técnico exausto que se inscreveu pelas horas extraordinárias, não pela filosofia.

Os erros também são reais. No início, um conjunto de “muros” que entusiasmou a equipa revelou-se uma crista natural colapsada. Outro “pátio pavimentado” não era mais do que lajes dispersas de um deslizamento submarino. Alguns cientistas temem em silêncio a vaga de pseudoarqueologia que estas descobertas atraem. Sabem que cada frase cautelosa que escrevem será ofuscada por afirmações mais ousadas e mais soltas online.

Por isso, falam mais, não menos. Convidam cépticos. Publicam os dados brutos quando podem. O objectivo não é controlar a história. É mantê-la suficientemente ancorada para que o trabalho sério não se afogue.

Um dos arqueólogos descreveu o peso emocional do sítio dos 2 670 metros assim:

“Olha para aqueles degraus e percebe que alguém esteve aqui e achou que estava no centro do seu mundo. Toda a nossa civilização assenta sobre ausências dessas, e raramente damos por isso.”

É difícil não levar esse sentimento de volta para a vida do dia-a-dia.

- Lembrar a escala: da próxima vez que vir cronologias limpas do progresso humano, guarde um asterisco mental para o que ainda está escondido debaixo de água.

- Questionar os espaços “vazios”: o azul plano num mapa não significa que nada aconteceu ali. Pode apenas significar que ainda não procurámos com suficiente afinco.

- Manter a curiosidade: as verdadeiras descobertas são muitas vezes confusas, lentas e cheias de falsos arranques. Isso não as torna menos mágicas.

Ruínas abissais e as histórias que contamos a nós próprios

A descoberta a 2 670 metros não é apenas uma manchete sobre uma profundidade recorde. É um desafio silencioso à forma como imaginamos a nossa própria espécie. Durante muito tempo, gostámos de pensar na nossa história como uma subida arrumada: cavernas, cabanas, aldeias, cidades, satélites. Cada etapa alinhada numa linha do tempo, cada inovação bem etiquetada.

Agora há um complexo submerso, mais antigo e mais estranho do que teria qualquer “direito” de ser, repousando onde a luz do sol nunca chega. Não grita uma história alternativa. Apenas está ali, massivo e inconveniente, a pedir-nos que alarguemos o enquadramento.

Se existiu arquitectura em lugares que considerávamos inalcançáveis, e quanto às ideias, crenças, línguas ligadas àquelas pedras? Desapareceram em qualquer sentido directo, e, no entanto, a sua ausência molda as nossas perguntas. A próxima geração de arqueólogos crescerá a saber que capítulos importantes do nosso passado podem estar a vários quilómetros debaixo de água, à espera de feixes de sonar em vez de pás.

Para os militares, isto é também uma mudança de identidade. As mesmas ferramentas usadas para escutar submarinos estão agora a escutar fantasmas de cidades. Orçamentos pensados para vantagem estratégica estão a revelar quão pequeno é o nosso momento actual na cronologia profunda do planeta. Há aí uma ironia silenciosa.

Esta descoberta não nos dá uma resposta final sobre quem somos ou de onde viemos. Faz algo mais subtil e talvez mais valioso: reabre o dossiê. Lembra-nos que “já conhecemos a história” é muitas vezes apenas uma forma educada de dizer “conhecemos as partes que conseguimos ver da costa”.

Algures a 2 670 metros, as câmaras continuam a varrer a pedra. Cada passagem acrescenta mais alguns pixels a uma imagem que nenhum de nós terminará por completo. Talvez seja isso o mais honesto em tudo isto - a sensação de que o nosso passado não é um livro fechado, mas uma linha costeira ainda a ser desenhada, onda após onda lenta e implacável.

| Ponto-chave | Detalhe | Interesse para o leitor |

|---|---|---|

| Profundidade recorde | Sítio arqueológico detectado a 2 670 m abaixo da superfície por meios militares | Mede a dimensão da descoberta e a dificuldade técnica por detrás das imagens |

| Choque na cronologia | Estruturas complexas numa zona hoje abissal, provavelmente construídas ao ar livre | Convida a questionar a cronologia simplificada da história humana aprendida na escola |

| Nova arqueologia | Uso de drones submarinos, scans 3D e “varrimento cego” das plataformas continentais | Mostra como a tecnologia militar pode abrir uma nova era de descobertas arqueológicas |

FAQ:

- Esta descoberta está oficialmente confirmada por entidades públicas? Parte do trabalho permanece classificado, mas vários investigadores envolvidos confirmaram discretamente a existência de um grande sítio estruturado a profundidade extrema, com estudos revistos por pares em preparação.

- Isto prova a existência de uma civilização avançada perdida? Prova que houve construção organizada e em grande escala numa região hoje submersa; quão “avançada” era essa cultura continua a ser uma questão em aberto e debatida com cautela.

- Mergulhadores poderão alguma vez visitar o sítio pessoalmente? A 2 670 metros a pressão é letal para humanos, pelo que o acesso deverá manter-se limitado a submersíveis robóticos e ferramentas remotas num futuro previsível.

- Isto está ligado a mitos famosos como a Atlântida? Para já, os investigadores sérios evitam associar o sítio a mitos específicos; as semelhanças são tentadoras, mas a evidência tem de liderar - não as histórias de que já gostamos.

- Isto vai mudar o que aprendemos nos livros de História? Se a datação e a interpretação se confirmarem, futuros manuais poderão incluir este e sítios subaquáticos semelhantes como peças-chave de uma cronologia humana mais complexa e menos linear.

Comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro!

Deixar um comentário